HTTP 协议 HTTP 协议详解 | CSDN

HTTP 协议(超级详细) | CSDN

1. HTTP 是什么 虽然我们说应用层协议是我们程序猿自己定的,但实际上,已经有大佬们定义了一些现成的,又非常好用的应用层协议,供我们直接参考使用。HTTP 就是其中之一,HTTP 全称 HyperText Transfer Protocol(超文本传输协议) ,它是一个 应用层协议 ,专门规定了浏览器和服务器之间怎么对话。简单来说,就是:

浏览器(客户端):“我要资源 A。” 服务器:“好的,给你资源 A。” HTTP 负责 传输规则 ,至于你传的是 HTML、图片、视频、JSON,它根本不管。

2. 工作流程 HTTP 基本流程就是 请求-响应模型 :

客户端发起请求(Request)。 服务器返回响应(Response)。 请求和响应里,都是一堆 报文 (Headers + Body),有点像两个人通信时带着信封和正文。

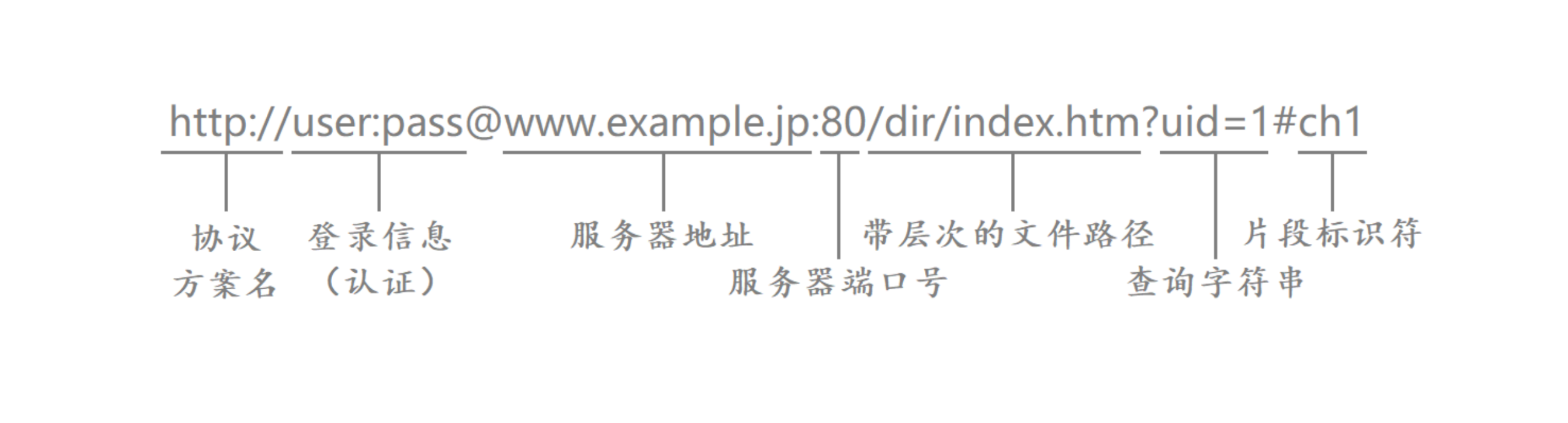

3. 认识 URL URL(统一资源定位符,Uniform Resource Locator)其实就是“网络上的地址”,就像现实生活中的“国家 → 城市 → 街道 → 门牌号”。7 个部分 ,每个部分都有职责。我们用一个例子来拆开看:

1. 协议方案名(scheme) 作用 :指定使用哪种协议来访问资源。这是整个 URL 的“开头”,告诉浏览器该用什么方式去获取资源。常见值:

http:超文本传输协议(不加密)。https:安全的 HTTP(加密)。ftp:文件传输协议。mailto:发送邮件。file:本地文件。2. 登录信息(认证信息) 作用 :有些协议可以在 URL 中写用户名和密码,用来登录。格式 :username:password@,比如:http://admin:123456@myserver.com。注意:现在几乎不用了,因为明文暴露账号密码,巨危险。现代认证一般靠 Token、Cookie、OAuth。

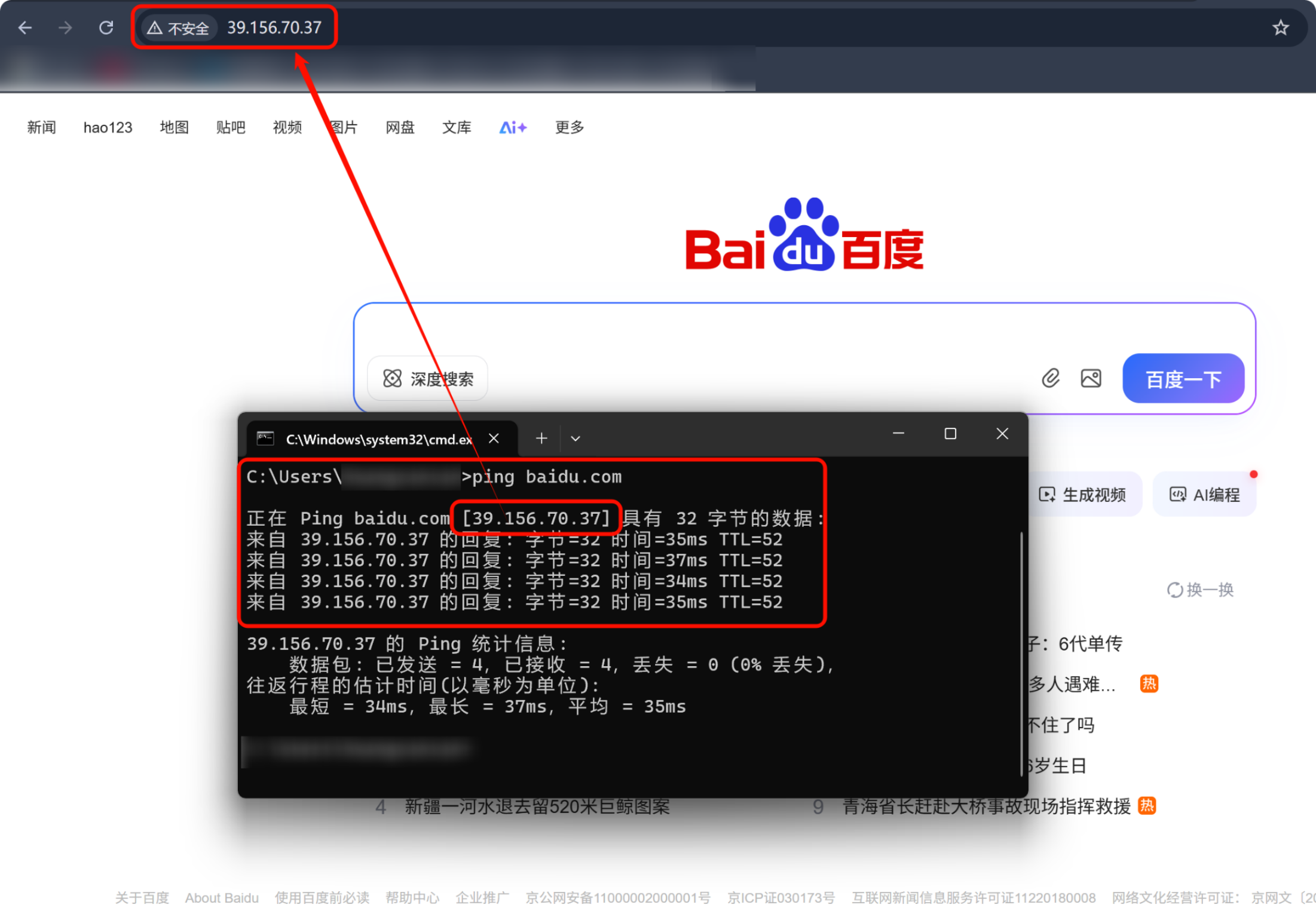

3. 服务器地址(host) 作用 :指定目标服务器的域名或 IP 地址。说明:可以是域名(如 www.example.jp),也可以是 IP 地址(如 192.168.1.1),浏览器先通过 DNS 把域名解析成 IP,再去找目标机器。例如:www.baidu.com 就是百度的域名。

网络通信的关键是 IP 和端口号,所以只要知道某个网站的 IP 地址 和它运行服务的 端口号 (通常是 80 或 443),就可以直接通过这个 IP 访问它。当然也存在不能访问的情况:服务器直接禁止使用 IP 地址访问、端口未开放、需要额外身份验证或配置等。域名 = IP 的“人类友好版本” ,人记不住 39.156.70.37 这样的数字,所以发明了 域名系统 DNS ,当输入 baidu.com 时,DNS 会自动查出它对应的 IP 地址 → 39.156.70.37,这就是所谓的:

序列化 :把 baidu.com 转成 39.156.70.37(解析)反序列化 :把 39.156.70.37 映射回 baidu.com(反向查询)但注意:域名本身不包含端口信息 。端口默认是 80(HTTP)或 443(HTTPS),除非特别指定。

4. 服务器端口号(port) 作用 :指定服务器上监听的端口,一般情况下 URL 里省略不写。如果省略 ,则使用默认端口,HTTP 默认端口是 80,HTTPS 默认端口是 443。如果用了非默认端口,必须写出来,否则无法连接,格式: IP 地址:端口号

5. 文件路径(path) 作用 :指定服务器上资源的具体路径(类似文件夹结构)。说明:大多数情况下路径从根目录开始(以 / 开头),表示要访问的网页、图片、API 接口等,但也可以配置非根目录下。

6. 查询字符串(Query String) 作用 :向服务器传递额外参数,常用于搜索、筛选、用户标识等。通常在 GET 请求里用,格式是 key=value,多个参数用 & 连接,例如:?search=Python&page=2 表示搜索 Python 第 2 页。特点:

参数由 & 分隔 键值对之间用 = 连接 会被发送到服务器,但不会保存在页面中(除非显式存储) 7. 片段标识符(fragment) 片段标识符又叫 锚点,作用: 表示页面里的某个位置(控制页面滚动位置)。浏览器拿到页面后,会自动滚动到对应的位置(比如某一章节)。注意:片段不会传给服务器,它只在客户端(浏览器)起作用。

所以 URL 的 7 个部分完整结构:协议://登录信息@服务器地址:端口号/路径?查询字符串#片段。

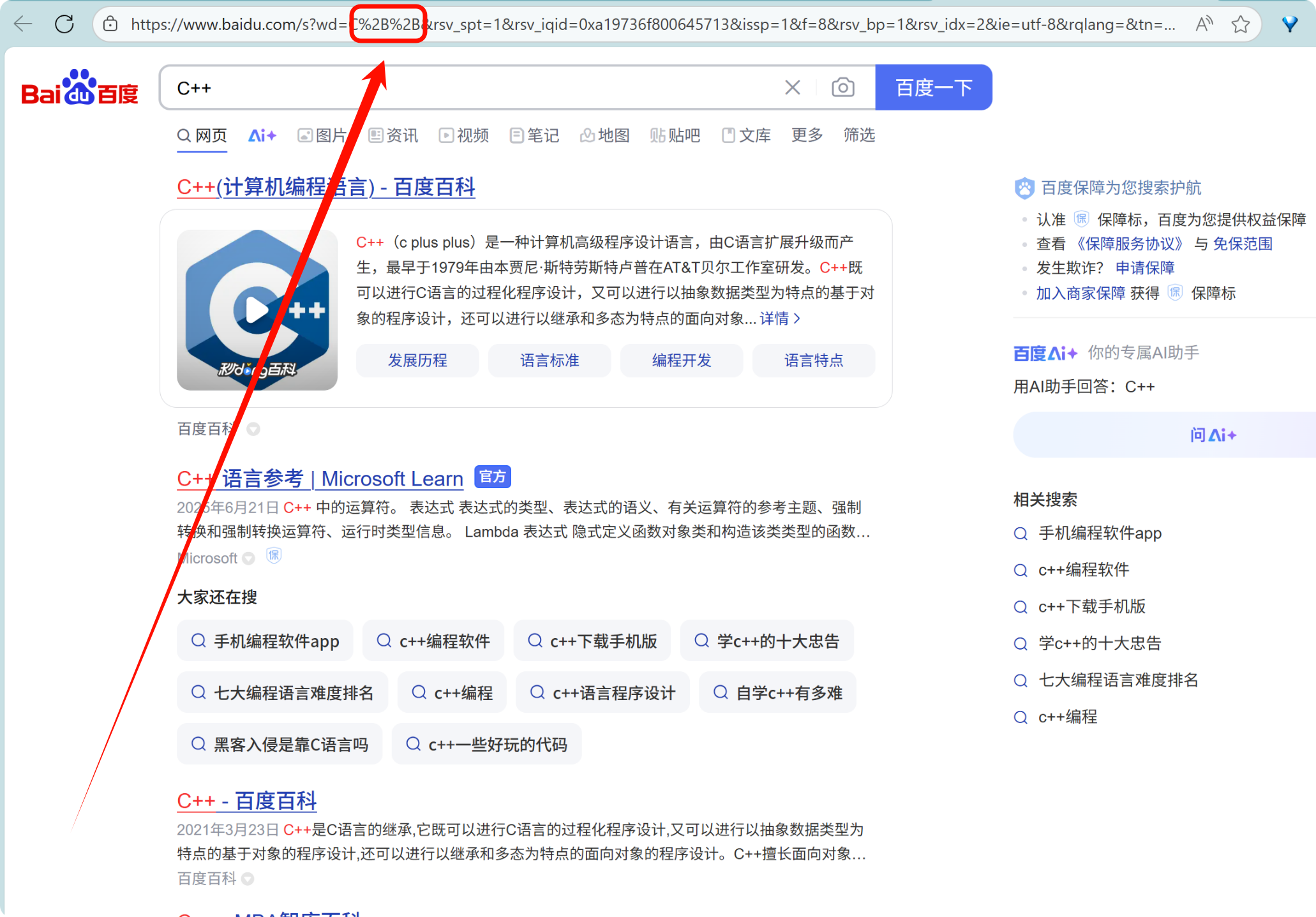

4. urlencode 和 urldecode urlencode 是把不安全或特殊字符转成 “URL 能安全传输” 的格式;urldecode 是把它还原回来。

像 /?: 等这样的字符,已经被 URL 当做特殊意义理解了,因此这些字符不能随意出现,比如某个参数中需要带有这些特殊字符,就必须先对特殊字符进行转义。

转义的规则如下:将需要转码的字符转为 16 进制,然后从右到左,取 4 位(不足 4 位直接处理),每 2 位做一位,前面加上%,编码成 %XY 格式。

两个工具 站长之家 或 Json 格式化 可观察编码和解码的结果。

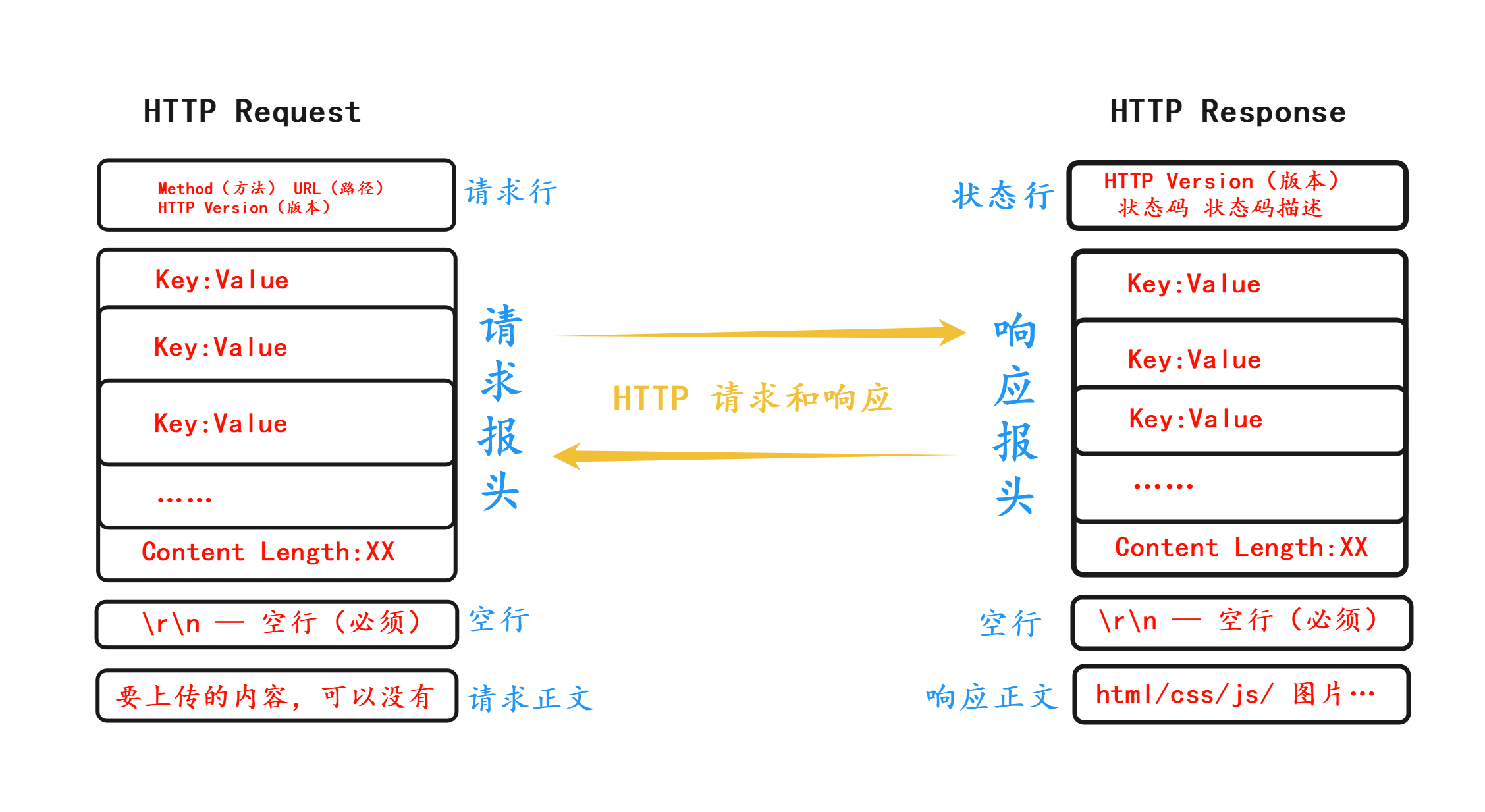

5. HTTP 请求和响应 1. 请求和响应报文的结构

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HTTP 请求报文结构 ┌───────────────────────────────────────────┐ │ <method> <request-target> <http-version> │ ← 请求行 (Request Line) ├───────────────────────────────────────────┤ │ Header-Name: Header-Value │ │ Header-Name: Header-Value │ ← 请求头部 (Request Headers) │ ... │ │ Content-Length: <length> │ ├───────────────────────────────────────────┤ │ │ ← 空行 (CRLF: \r\n) └───────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────┐ │ <request-body> │ ← 请求体 (可选) └───────────────────────────────────────────┘ HTTP 响应报文结构 ┌───────────────────────────────────────────┐ │ <http-version> <status-code> <reason-phrase> │ ← 状态行 (Status Line) ├───────────────────────────────────────────┤ │ Header-Name: Header-Value │ │ Header-Name: Header-Value │ ← 响应头部 (Response Headers) │ ... │ │ Content-Length: <length> │ ├───────────────────────────────────────────┤ │ │ ← 空行 (CRLF: \r\n) └───────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────┐ │ <response-body> │ ← 响应体 (可选) └───────────────────────────────────────────┘

1. HTTP 请求报文结构 整体格式:见上图,共有 请求行、请求头部、空行、请求正文/请求体(可选) 4 部分。

1. 请求行 格式: Method URL HTTP-Version。

Method(方法) :请求方法,表示操作类型,说明要对资源做什么操作,常见方法:GET(获取资源)、POST(提交数据)、PUT(更新资源)、DELETE(删除资源)、HEAD(获取头部信息)、OPTIONS(查询支持的方法)等。

URL(路径) :请求的目标资源的位置/路径,比如 /index.html、/api/user。

HTTP-Version(协议版本) :常见 HTTP/1.0、HTTP/1.1、HTTP/2、HTTP/3。

HTTP/1.0:早期版本,性能较差。HTTP/1.1:目前最广泛使用的版本。HTTP/2:提升性能,支持多路复用。HTTP/3:基于 UDP,进一步优化延迟”。2. 请求头部 由 若干个 Key: Value 形式的键值对 组成,每行一个,描述请求的 元信息 ,用于传递客户端的附加信息。

常见头部字段:

Host: 指定请求的目标主机名(必须存在)User-Agent: 标识客户端软件(如浏览器类型)Content-Type: 指明请求体的媒体类型(如 application/json、application/x-www-form-urlencoded)Content-Length: 请求体的字节数(若使用 Transfer-Encoding: chunked 可省略)Authorization: 认证信息(如 Bearer Token)Cookie: 发送存储在客户端的 Cookie头部字段不区分大小写,但通常首字母大写(如 Content-Type) 。

3. 空行 用 \r\n(回车 + 换行)表示,必须存在 ,用于分隔请求头和请求体。如果没有空行,服务器无法判断头部结束,会解析出错。

4. 请求正文/体 可选,用于存放实际传给服务器的数据。

2. HTTP 响应报文结构 整体格式:见上图,有 状态行、响应头、空行、响应正文/响应体 4 部分。

1. 状态行 1 HTTP-Version Status-Code Reason-Phrase

HTTP-Version :同上,常见 HTTP/1.0、HTTP/1.1、HTTP/2、HTTP/3。

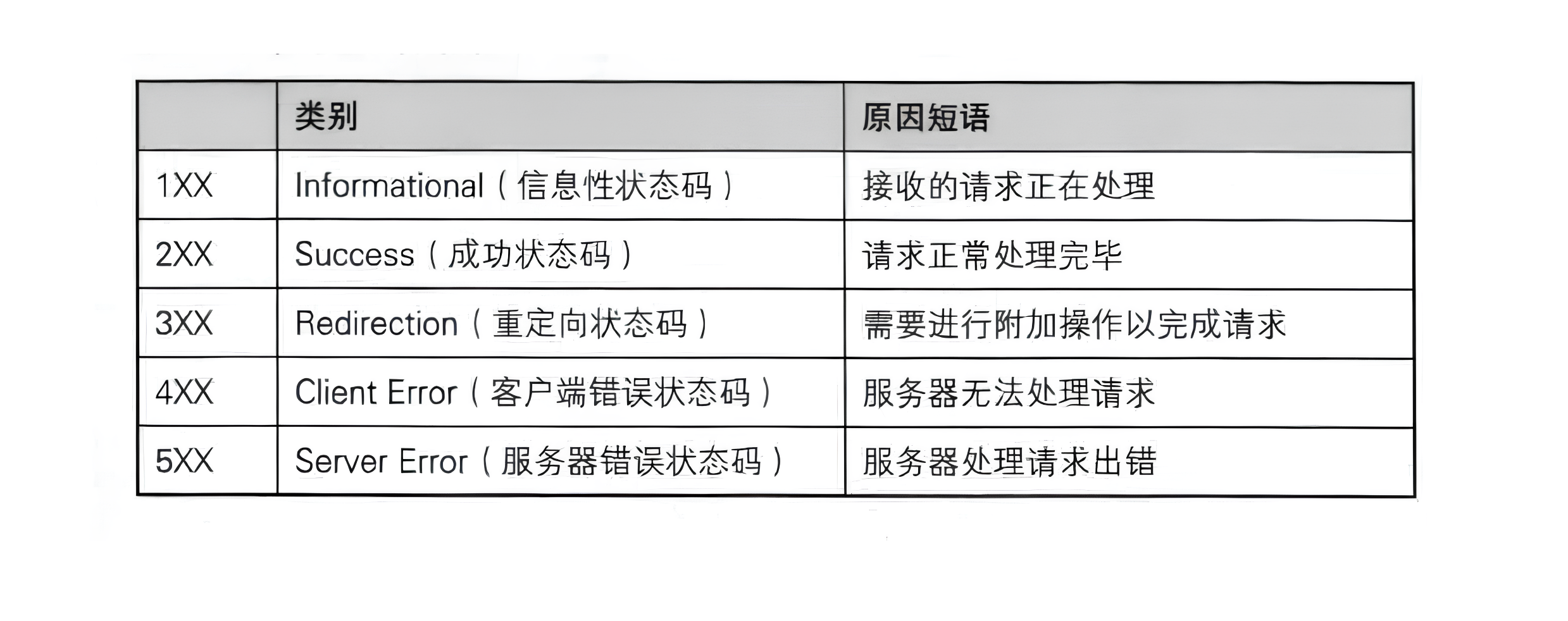

Status-Code(状态码) :三位数字,表示处理结果。

常见:200 成功、301 永久重定向、404 未找到资源(客户端错误)、500 服务器内部错误。

Reason-Phrase :状态码的简短文字描述,比如 OK、Not Found。

HTTP 状态码 | 菜鸟教程

HTTP 状态码全部完整列表 | 腾讯云

2. 响应头部 同样是若干个 Key: Value 格式的键值对,描述服务端返回数据的元信息。

常见字段:

Content-Type: 响应体的媒体类型(如 text/html、application/json)。Content-Length: 响应体的字节数。Server: 服务器软件信息(如 Apache、Nginx)。Set-Cookie: 设置客户端 Cookie。Location: 重定向地址(配合 3xx 状态码)。Cache-Control: 缓存策略。Date: 响应生成时间。3. 空行 同样用 \r\n 表示,必须存在 ,用于分隔响应头和响应体。

4. 响应正文/体 服务器返回的实际内容。类型取决于 Content-Type:

text/html → HTML 页面application/json → JSON 数据image/png → 图片二进制video/mp4 → 视频流2. 网络调试工具 工具 定位 主要用途 Fiddler 专业抓包代理(被动监听/拦截) 捕获流量、调试网络、分析问题 Postman API 客户端(主动请求) 构造请求、测试接口、管理 API

在 Linux 中,telnet 是一个基于 TCP 协议的远程登录与调试工具。简单说来,它就像一个 万能的 TCP 客户端 ,可以用它连接到任意 TCP 服务(HTTP、Redis……),然后手动输入命令。注意:Telnet 是明文传输,数据不加密,所以要小心使用,我们一般仅用来调试网络服务、测试端口连通性、模拟发送请求。 安装命令:

1 2 sudo yum install -y telnet sudo yum install telnet

基本语法:

1 2 3 4 5 6 telnet baidu.com 80 Trying 220.181.7.203... Connected to baidu.com. Escape character is '^]' .

注意:如果省略端口号,默认连接远程主机的 23 端口(Telnet 服务默认端口)。退出 Telnet 连接: Telnet 交互界面中,按 Ctrl + ] 进入命令模式,然后输入 quit 退出。

3. 一个简单的 HTTP 服务器 Demo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 #pragma once #include <iostream> #include <string> #include <unordered_map> #include <fstream> #include <sstream> #include <sys/types.h> #include <sys/socket.h> #include <vector> #include "Socket.hpp" #include "Log.hpp" static const uint16_t default_port = 8082 ; const int BUFFER_SIZE = 10240 ; const std::string wwwroot = "./wwwroot" ; const std::string home_page = "index.html" ; const std::string sep = "\r\n" ; class Thread_Data { public : Thread_Data (int fd) : sockfd (fd) {} public : int sockfd; }; class HTTP_Request { public : std::vector<std::string> req_header; std::string text; std::string method; std::string url; std::string version; std::string file_path; public : void Deserialize (std::string req) { while (true ) { std::size_t pos = req.find (sep); if (pos == std::string::npos) { break ; } std::string temp = req.substr (0 , pos); if (temp.empty ()) { break ; } req_header.push_back (temp); req = req.substr (pos + 2 ); } text = req; } void Parse () { std::stringstream ss (req_header[0 ]) ; ss >> method >> url >> version; file_path = wwwroot; if (url == "/" || url == "index.html" ) { file_path += ("/" + home_page); } else { file_path += url; } } void DebugPrint () { for (auto &it : req_header) { std::cout << it << "\n\n" ; } std::cout << "method: " << method << std::endl; std::cout << "url: " << url << std::endl; std::cout << "version: " << version << std::endl; std::cout << "text: " << text << std::endl; } }; class HTTP_Server { private : Sock listensock_; uint16_t port_; std::unordered_map<std::string, std::string> content_type; public : HTTP_Server (uint16_t port = default_port) : port_ (port) { } ~HTTP_Server () { } void Start () { listensock_.Socket (); listensock_.Bind (port_); listensock_.Listen (); for (;;) { std::string clientip; uint16_t clientport; int sockfd = listensock_.Accept (&clientip, &clientport); if (sockfd < 0 ) { continue ; } log_ (Info, "get a new connect, sockfd: %d" , sockfd); pthread_t tid; Thread_Data* td = new Thread_Data (sockfd); pthread_create (&tid, nullptr , Thread_Run, td); } } static void HandlerHttp1 (int sockfd) { char buf[BUFFER_SIZE]; ssize_t n = recv (sockfd, buf, BUFFER_SIZE - 1 , 0 ); if (n > 0 ) { buf[n] = '\0' ; std::cout << buf; std::string text ="Hello Linux!" ; std::string response_line = "HTTP/1.1 200 OK\r\n" ; std::string response_header = "Content-Length: " ; response_header += std::to_string (text.size ()); response_header += "\r\n" ; std::string blank_line = "\r\n" ; std::string response = response_line; response += response_header; response += blank_line; response += text; send (sockfd, response.c_str (), response.size (), 0 ); } close (sockfd); } static std::string Read_Htmlfile (const std::string &path) { std::ifstream in (path) ; if (!in.is_open ()) { return "404 Not Found" ; } std::string content; std::string line; while (std::getline (in, line)) { content += line; } in.close (); return content; } static void HandlerHttp2 (int sockfd) { char buf[BUFFER_SIZE]; ssize_t n = recv (sockfd, buf, BUFFER_SIZE - 1 , 0 ); if (n > 0 ) { buf[n] = '\0' ; std::cout << buf; std::string text = Read_Htmlfile ("wwwroot/index.html" ); std::string response_line = "HTTP/1.1 200 OK\r\n" ; std::string response_header = "Content-Length: " ; response_header += std::to_string (text.size ()); response_header += "\r\n" ; std::string blank_line = "\r\n" ; std::string response = response_line; response += response_header; response += blank_line; response += text; send (sockfd, response.c_str (), response.size (), 0 ); } close (sockfd); } static void HandlerHttp3 (int sockfd) { char buf[BUFFER_SIZE]; ssize_t n = recv (sockfd, buf, BUFFER_SIZE - 1 , 0 ); if (n > 0 ) { buf[n] = '\0' ; std::cout << buf; HTTP_Request req; req.Deserialize (buf); req.Parse (); req.DebugPrint (); std::string text = Read_Htmlfile (req.file_path); std::string response_line = "HTTP/1.1 200 OK\r\n" ; std::string response_header = "Content-Length: " ; response_header += std::to_string (text.size ()); response_header += "\r\n" ; std::string blank_line = "\r\n" ; std::string response = response_line; response += response_header; response += blank_line; response += text; send (sockfd, response.c_str (), response.size (), 0 ); } close (sockfd); } static void HandlerHttp4 (int sockfd) { char buf[BUFFER_SIZE]; ssize_t n = recv (sockfd, buf, BUFFER_SIZE - 1 , 0 ); if (n > 0 ) { buf[n] = '\0' ; std::cout << buf; HTTP_Request req; req.Deserialize (buf); req.Parse (); req.DebugPrint (); bool flag = true ; std::string text = Read_Htmlfile (req.file_path); if (text.empty ()) { flag = false ; std::string err_thml = wwwroot + "/err.html" ; text = Read_Htmlfile (err_thml); } std::string response_line; if (flag) { response_line = "HTTP/1.1 200 OK\r\n" ; } else { response_line = "HTTP/1.1 404 Not Found\r\n" ; } std::string response_header = "Content-Length: " ; response_header += std::to_string (text.size ()); response_header += "\r\n" ; std::string blank_line = "\r\n" ; std::string response = response_line; response += response_header; response += blank_line; response += text; send (sockfd, response.c_str (), response.size (), 0 ); } close (sockfd); } static void * Thread_Run (void * args) { pthread_detach (pthread_self ()); Thread_Data* td = static_cast <Thread_Data*>(args); HandlerHttp4 (td->sockfd); delete td; return nullptr ; } };

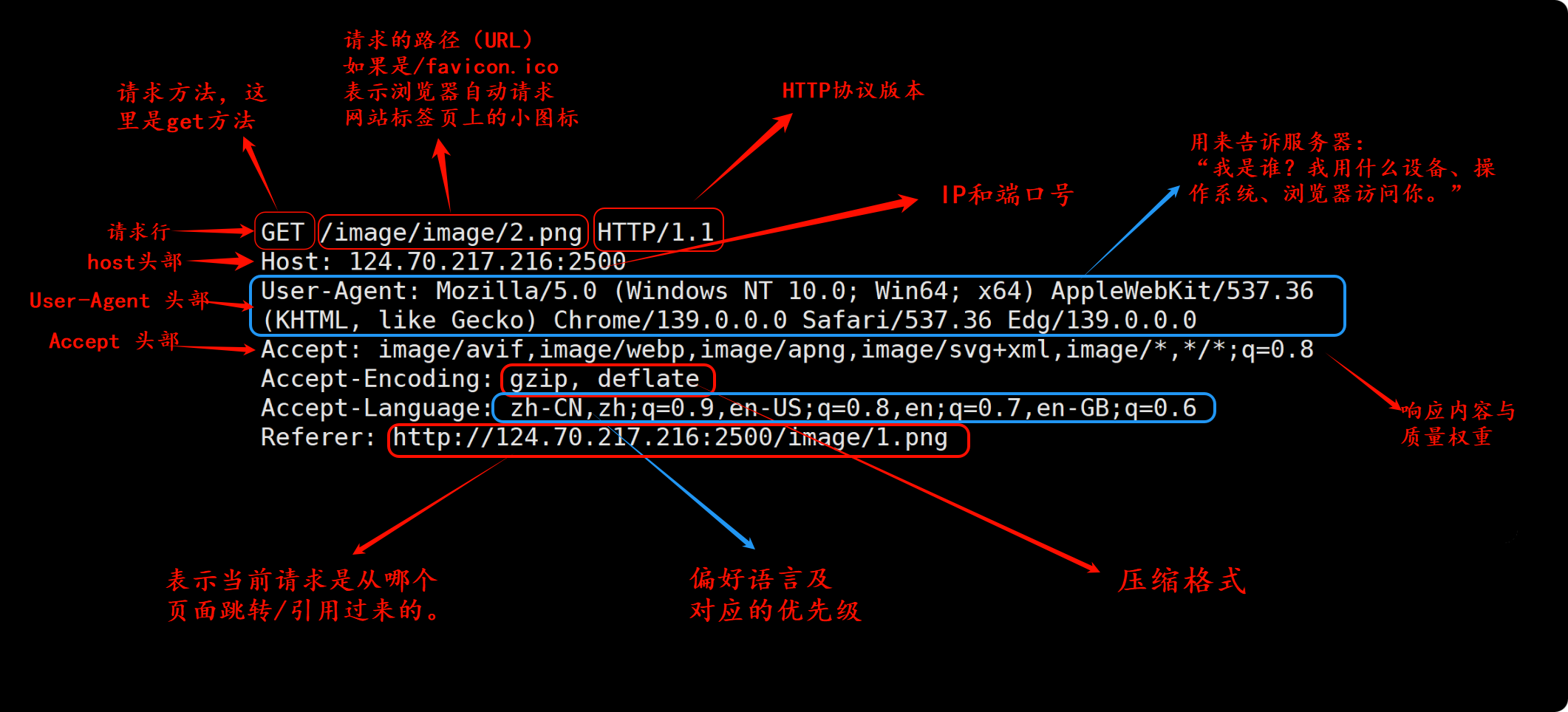

由于文件较多,不便展示,这里仅展示关键代码,完整代码详见 GitHub 。食用方法:浏览器输入对应的 IP 和端口(示例:主机 IP:端口号),可选访问的路径,但是路径不存在就无法访问。👉 简单的 HTTP 服务器 Demo 演示 | B 站演示 。下面简单了解一下 HTTP 请求的请求头:

User-Agent(用户代理)是服务器判断客户端身份的关键依据:一方面,爬虫可以通过伪装成真实浏览器的 User-Agent(如 Chrome、Edge 等)来绕过反爬虫机制,避免被封禁;另一方面,网站会根据 User-Agent 中包含的操作系统(如 Windows、Android)和设备类型,在浏览器中会自动推送对应版本的下载链接或适配页面,实现“你用什么设备访问,就给你什么内容”。

6. Cookie 和 Session 【HTTP】Cookie 和 Session 详解 | CSDN

应用层协议 ——— HTTP 协议 | CSDN

Cookie、Session、Token 究竟区别在哪?如何进行身份认证,保持用户登录状态? | B 站

浏览器是如何既保护又泄漏你的隐私? | 从 Cookie、第三方 Cookie 到浏览器指纹 | B 站

【白】竟然有这么多人不知道 cookie 是什么?雷普了! | B 站

程序员必看:cookie session token 这三者的区别与用途是什么?讲的最通透的一次! | B 站

【前端知识大科普】cookie 到底是什么? | B 站

[!TIP]

上面的视频讲解非常详细,强烈建议观看,下面直接给结论,就不解释原因了。

1. Cookie 基础 本质 :存放在浏览器端的小型文本数据(key = value 格式),随请求头自动带到服务端。用途 :记录用户身份(保持登录状态)。 存储用户偏好(语言、主题)。 实现统计/追踪(广告、分析)。 分类 :会话 Cookie (内存级):存放在内存中,关闭浏览器就没了。持久 Cookie (文件级):写到磁盘里,有过期时间,可以长期保存。重要属性 :Expires/Max-Age:过期时间。HttpOnly:JS 不能访问,防止 XSS。Secure:只能在 HTTPS 传输。SameSite:防止 CSRF 攻击。2. Session 基础 本质 :存在 服务器端 的一份用户状态数据,通常用来保存登录信息、购物车等。关联方式 :服务端会生成一个 session_id,通过 Cookie(或 URL 参数)传给浏览器。下次请求时,浏览器带上 session_id,服务端根据它找到该用户对应的 Session 数据。特点 :更安全(数据不在客户端存,只保存一个 ID)。 存储空间大(由服务器控制,不受 Cookie 4KB 限制)。 需要服务器内存/数据库支持。 3. Cookie vs Session 特点 Cookie (客户端存) Session (服务端存) 存储位置 浏览器 服务器 存储容量 单个 4KB,数量有限 理论无限,取决于服务器资源 安全性 容易被窃取/篡改,需要加密 更安全,客户端只保存一个 ID 生命周期 由过期时间控制 一般随会话/服务器配置而定 常见用途 记住登录状态、个性化配置 登录态验证、购物车、权限控制

4. 扩展 为什么需要 Session,不能只靠 Cookie? Cookie 存储在客户端,容易篡改、不安全,且存储空间有限;Session 更适合保存关键业务数据。 Session 的实现原理? 服务端维护一个 session_id -> 数据 的映射表。客户端每次请求时带上 session_id(通常在 Cookie 里),服务端根据这个 ID 找回对应数据。 Cookie 被禁用了怎么办? 可以把 session_id 放到 URL 参数里,但安全性差,一般结合其他手段。 分布式部署时 Session 怎么保持一致? 需要做 Session 共享/持久化 ,常用方法是把 Session 存在 Redis、数据库里,所有服务器共享。 Token(JWT)和 Session 的区别? Session:状态保存在服务器。 Token(JWT):状态保存在客户端(自包含),服务端只做校验,不保存状态,更适合分布式/无状态架构。